今回の対応で、私はほとんどの授業をリアルタイムではなく、オンデマンドで行っており、スライドを用いて音声を入れた動画を事前作成している。それ以前は黒板とチョークを使った板書授業を基本としていたので、デジタル化することをゼロから始めなければならない。録音という作業以前の授業資料の再作成に時間がかかるので、正直大変である。先日、作成した授業動画の総時間が20時間を越えた。

「直感でわかる」というキーワードでは別途記事を書きたいのでそちらに譲るが、以前から、模型を作って力学挙動を説明するということを心がけていた。実物を見せることイコール直感とは全く思っておらず、そこから一歩突き抜けて、抽出した本質的な挙動を理解する、という視点を心がけている(自分でハードルを上げてしまった)。その内容説明は将来の別稿へ譲りたい。

作成した模型の一例は、こちら【→リンク】。

facebookやブログに於いて、こんな教材を作りましたと写真を掲載していたことはあったが、動画で解説をしたものは作っていなかった。

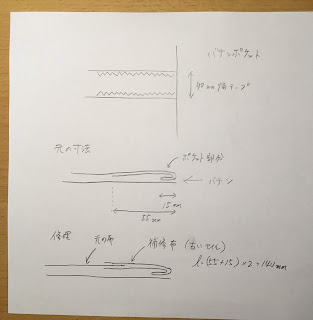

今回、その教材をオンデマンドでの授業の中で説明するために、その部分の動画を作ることとした。同時に、使い古した教材も補修したり、ゼロから作り直したりした。

独立に短編動画として作成しないと授業スライドへの挿入は難しいので、そういったファイルが結果として多数できることになった。動画は私のオリジナルであるため、授業配信だけでなく、広く公開することに意義はあると考えてYouTubeで公開することにした。

なお、授業配信の動画は、他人の著作物(図の引用など)があると、授業の受講者以外への配信は禁止されている(受講者以外に配信すると著作権料の支払いが生じる)ため、今のところは行えないが、将来は作成する資料の図も全てオリジナルやフリー素材とすれば公開できるので前向きに検討したい。

以前から、「さぬき科学缶」というYouTubeチャンネルは作っていたので、そこに新たに再生リストを整備して、分類して掲載することとした。再生リストには、他者がYouTubeで公開している動画もリンクのように入れることができるので、授業中に紹介している関係動画もここに収集することとした。

以下のリンクが、私のYouTubeのチャンネルで、再生リスト一覧である。

いくつかの再生リストの中で「構造力学・橋梁工学」が私が作った教材となる。

明示的な顔出しはしていないので、YouTubeデビューしました、みたいな紹介ではないのだが、とにかく模型のギミックやクオリティにはこだわっているつもりなので、自信をもって公開したい。ただし、しゃべりはまだまだですね。

今は自転車操業なので、授業で必要なカットのみですが、途中からiPad Proも購入して動画編集ができるようになったので、少しはクオリティが上がっているかどうか。ご興味があればどうぞ。

最後に。今は手軽さからfacebookを主体として情報発信しているので、こまめに私の発信を知りたいという人がいれば(私の両親ぐらい?)、facebookは公開発信しているので、友達申請しなくても、アカウント取得さえすれば私に気づかれずに読める。

本当は、facebookの投稿が自動的に私のブログやホームページに掲載させるように設定はできるはずで、ずっとトライしているがなぜかできないので保留にしている。一部、プライベート公開にしている投稿を混ぜているのが原因のようなのだが、対処方法がわからない。